【東京】201904定例会レポート:現役プロが教えるファンが集まるメディア向け企画の作り講座

2019年5月17日

目次

▲得意分野なだけに、始まる前から気合が入る福田氏

▲得意分野なだけに、始まる前から気合が入る福田氏福田基広が主催する#selfmedia、2019年3月度の東京の定例会レポートです。

今回の講座の目的は、ファンが集まる企画作りを理解し、ここぞ!という時に「得たい結果を得るためのメディア企画」が作れる力を、このワークショップを通じて身につけてもらうことです。

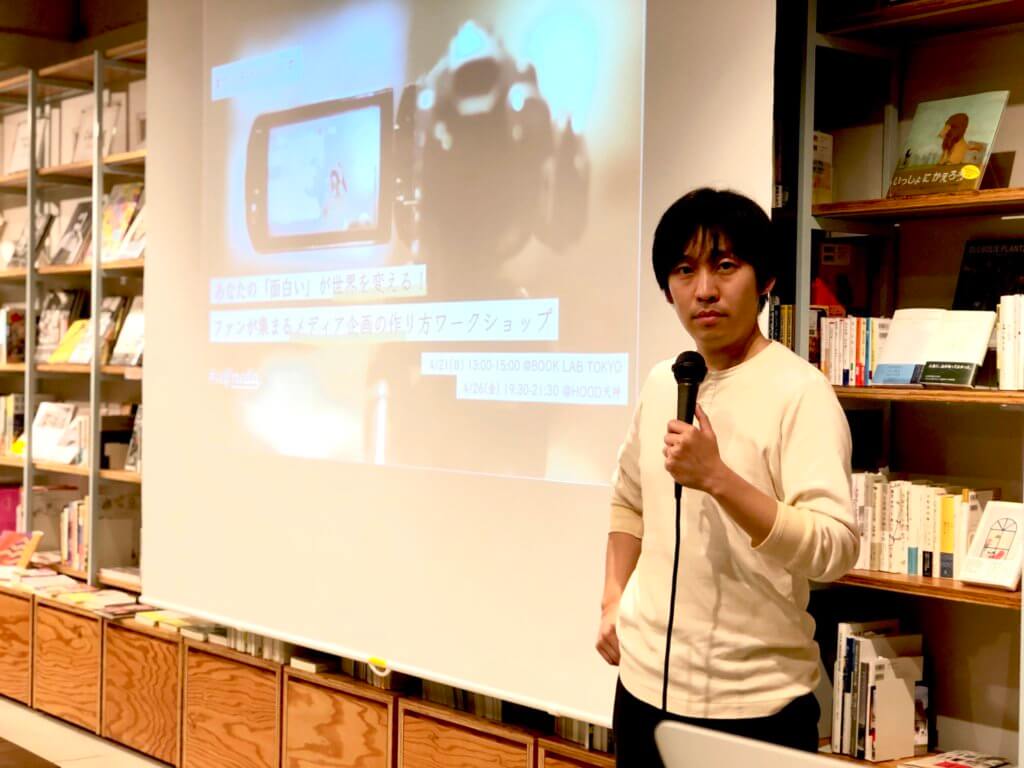

今一度「僕たちのメディア」を知ろう

普段、ご自身が運用なさっているメディアは、企業であっても個人であっても、いまや同じ導線上に存在していることを再認識しましょう。

具体的にあげれば、WEBコンテンツメディアの各SNS、ブログ、メルマガ、LINE、youtube、TikTok…etc。紙媒体であれば新聞、雑誌、マンガ、ビジネス書、小説…etc。コンテンツメディアですと、テレビ、ラジオ、CD、映画…etc。

これら一般的なメディアと、私たちが運営している個人メディアは立ち位置が

同じ軸に存在するライバルなのです。

自分のインスタやfacebookが、TV局と方を並べて同じ土俵に上がっているとは、にわかに実感できないかもしれません。ですが、TVがつまらないときに、ついスマホを開いたりします。長時間の映画より、ストーリーズのように、繋がっている人たちの”今この瞬間の楽しい”を探していたりします。全てのメディアが同系列にある選択肢として認識されているのですよね。

ですから、運営する規模や企画の予算などとは関係なく、全メディアは平等に存在します。より楽しい、より感情が揺さぶられるような投稿や企画があれば、ファンは楽しみにしていてくれます。大手メディアを「企画力で打倒だ!」くらいの気概を持つと、メディアの運営もより楽しくなるかもしれません。

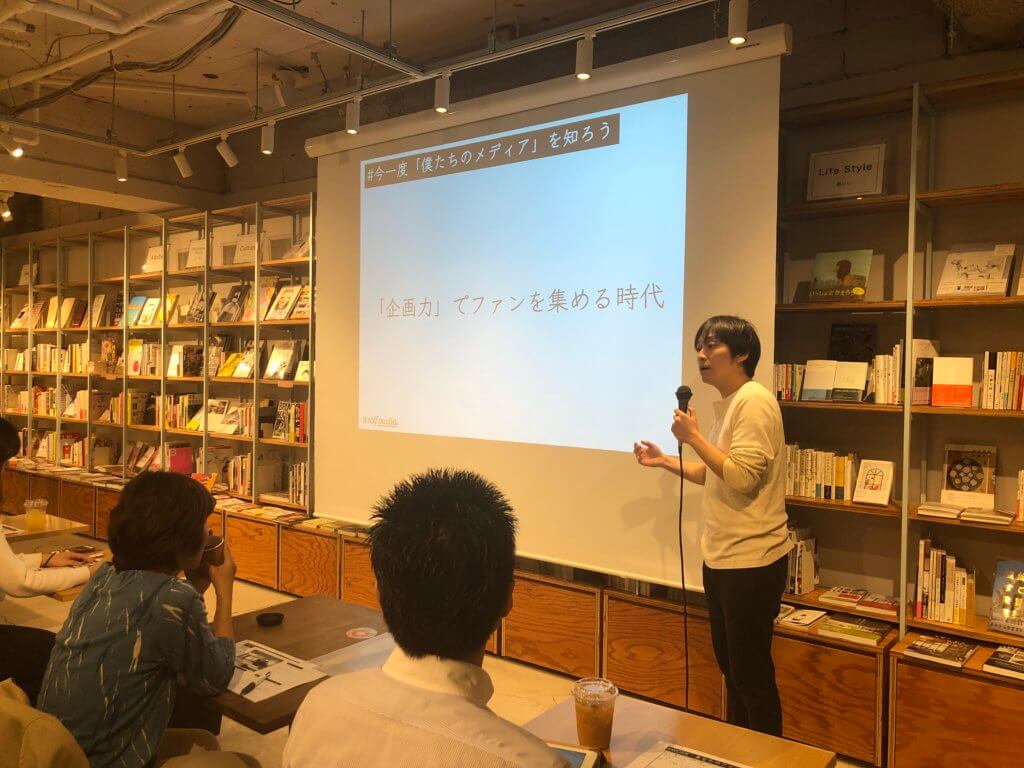

正しいメディアの運営とファンの集めかたとは

▲規模や資金、有名・無名、関係なく「企画力」で集めるのだ!

▲規模や資金、有名・無名、関係なく「企画力」で集めるのだ!

SNS・HP・ブログも成熟期に入ってきており、今までのようなテクニカルな部分が通用せず、心にのこる投稿や企画がファンを集めるようになってきています。

時流のノウハウやテクニックを追いかけることをするのではなく、”ご自身を見てくれている人”すなわち、繋がっているフォロワー、ファン、会社、団体のためだけに、響く企画を作っていく時代になってきました。

今は、何千何万人に影響を与えていくような、かつてのメディアスタイルよりも「伝えたい人に伝いたいことを伝える」そういうご自身のファンに向けて、いかに喜んでもらえる企画を提供できるのか?が大切だそうです。

楽しい、面白いだけではもう反応が取れない、さてどうする?

面白い、楽しい、他の人がやっていない企画というのは、もう今までみんながやっていること。そのさらにもう一つ上の、ファンが集まる企画(投稿)というのは、いったいどのようなものなのでしょうか。

それは、

あなたの集まって欲しい人、つまり”ターゲットユーザー”が、あなたの企画を通じて「結果」につながる企画力のある投稿をすると、ファンとなり集まってくる。

と語る福田氏。言い換えると「その投稿を見た人がどうなれるのか?」を明確にした投稿が、反応がとれたり、行動に移ってくれるものになります。

SNS、ブログ、HPは個人が簡単に作れる時代になり、世界総クリエイター時代になってます。面白い企画、上質な情報はみんな出してるので、そこで勝負するのではなくて、あなたが届けたいターゲットユーザーだけに向けたものを投稿し、結果につなげていくという、新しいフェーズに入ってきているそうです。

そこで活躍するのが、シンプルだけど本質を突いたテンプレート。

「 誰 」を

「 どのようにして 」

「 どうさせたいのか 」

これらを明確にします。

当たり前のようなことだけど、これだけを意識して投稿記事や企画を作ると、届けたい人に届けられるようになります。記事を書くとき、企画を立てるときは、必ずこの3つをを意識するといいですね!

これからは、課題を解決するための企画・投稿にしよう

「めちゃくちゃ面白いと思っても、ターゲットユーザーの課題が解決できないのならやめた方がいいです。」と語る福田氏。

こんなことしたい!こういうの楽しそう!…はたくさん思いつくのだけど、「誰を救うための企画」がわからなければ、結果的に心に響かないということが起きます。例えば、本の出版だとしたら手に取ってもらえないし、SNSの投稿だとしても記憶には残らない。

ふわっとした投稿は、見ているほうもふわっとで終わり、印象が薄れていきます。ガツンとしっかりと感情をゆさぶると、他の誰でもない、”あなたから買いたい!あなたの投稿を読みたい!”というファンになっていきます。

・誰をどうしたいのか?

・課題を解決するための企画

ここをしっかりと心にとどめて、全ての企画。投稿を、ご自分とつながる人たちの感情を動かし、共感を得て、さらに課題を解決するものにしていくと、今までと違った反応や結果になっていくということですね。

特にSNSは、リアルでの交流とほぼ同じ意味合いを持ちますから、目の前に人がいるということを意識して、その方達のニーズにフィットするものや、感情を満たすものを届けられているのか?そういった”他者に立った視点”がとても必要なのだとあらためて感じました。

▲「ただ投稿することをもうやめましょうね、それは誰でもやっていることだから」と。

▲「ただ投稿することをもうやめましょうね、それは誰でもやっていることだから」と。面白い企画の作り方、2つのポイント

ダーゲットユーザーにアプローチとなる

「 誰 」を

「 どのようにして 」←ここ

「 どうさせたいのか 」

の『どのようにして』が企画の部分になります。

1つ目のポイント

すべての企画は「課題」を解決するための「企画」だと理解すること。

ご自身のターゲットユーザーを”どういう結果に導きたいのか?”を決めた後に、そこにつながるような企画を、どうやっていこうか?と思案するのが企画の作り方です。それをしっかり意識して作っていくことが大切です。

2つ目のポイント

メディアはエンターテイメントであるべきと考えること。

見た人の感情を揺さぶる投稿を作れていますか?なぜ、共感もうまれない、感情が揺さぶられない投稿を、ついしてしまうのでしょうか?と問いかける福田氏。

それは、自分のフォロワーや読者は「お客様」だという意識がない、自分がお客様を喜ばせようという「プロ意識」がないからじゃないでしょうか?…という言葉を投げかけられると、ちょっとドキッと身につまされました。

投稿しなくちゃ…と自分の都合を考えたものだったり、無意識に投稿すること自体が目的にすり替わっていたりとおざなりな意識で投稿していることも多々思い当たります。

投稿を見てくれた人がどうなって欲しいのか?そこまでを徹底して意識し投稿をしていくことが、プロ意識を磨く積み上げになっていくかどうかの分かれ目なのでしょう。

今までの取り組んできた姿勢を振り返ることで、またひとつ意識のステージを進めるための気づきになった方も多かったのではないでしょうか。

自分の運営するメディアに関わる人全ての人(繋がっている人や訪れた人)を『お客様』として認識し、その方を楽しませる企画があれば、しっかり読まれ、反応してくださるサイトになるわけですから、まずは意識を向けるということから心がけていけば、現状をもっと良い方向へと打破できるので、細部にまで意識をもってやってみる価値は十分にありますよね。

ゴールデンテンプレートを使ったワークで企画を作ってみよう

▲ゴールデンテンプレート

▲ゴールデンテンプレート企画の作り方はいろりありますが、面白い企画だからバズるというわけではなく、安定して得たい結果に繋げていくには、これからやってもらうテンプレートをご自身の中に設けていただいき、SNS・ブログ、イベントなど、必要な企画の中に当てはめてみてください。

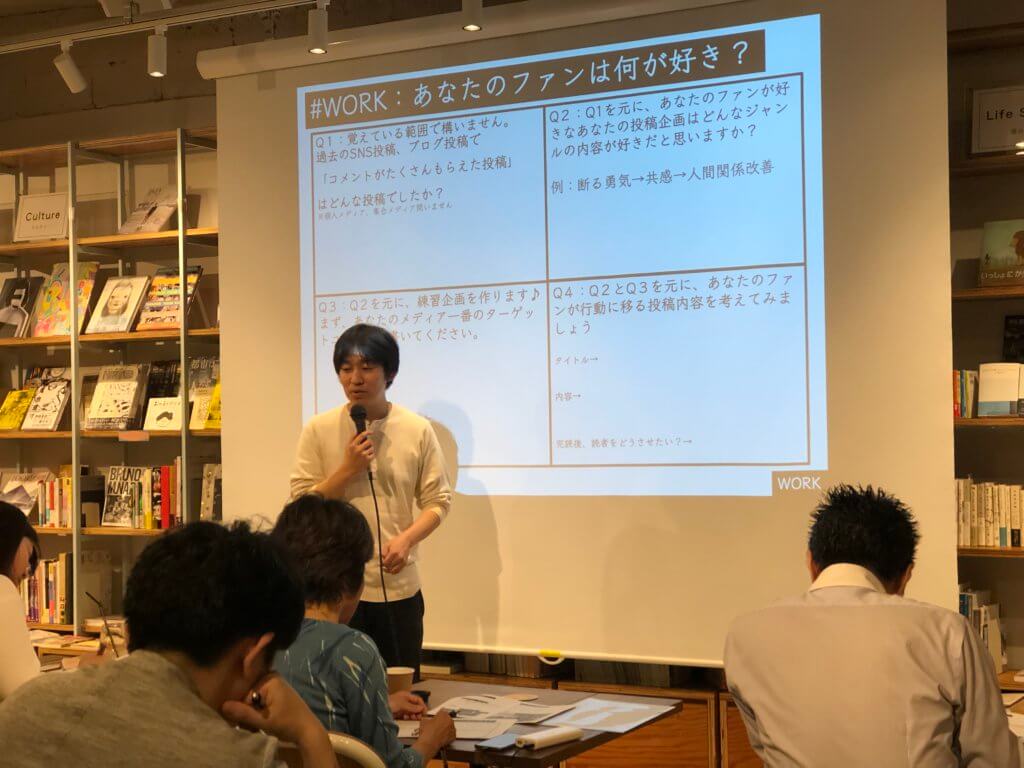

Let’s Work あなたのファンは何が好き?

(下記クエスチョンに答ていってください)

Q1 過去、コメントがたくさんもらえた投稿はどんな投稿だった?

Q2、Q1を元にあなたのファンは、あなたの投稿企画はどんなジャンルが内容が好きだと思いますか?

Q3、Q2を元に企画を作ってみます(どういう方がダーゲットユーザーかを書く)

Q 4, Q2とQ3を元に、あなたがファンが行動に移る投稿を考えてください。

タイトル→

投稿内容→

完読後、読者をどうさせたい?→

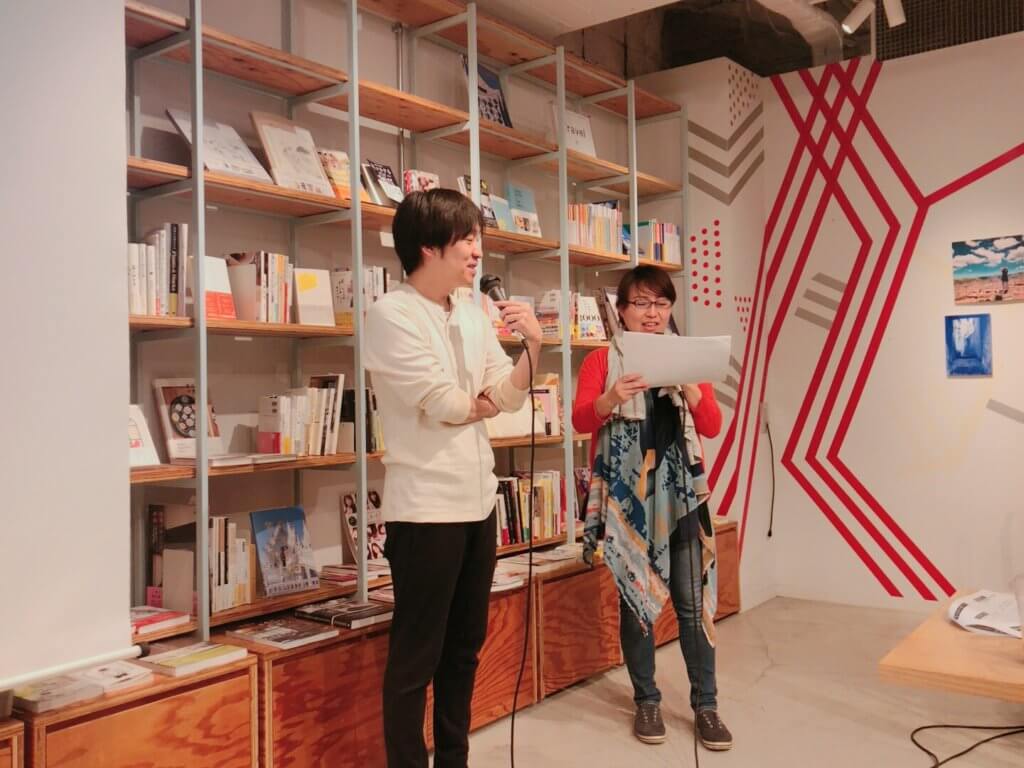

▲ターゲットユーザーに向けた企画を発表

▲ターゲットユーザーに向けた企画を発表

▲なるほど!ユニークな企画の発表が続きます♪

▲なるほど!ユニークな企画の発表が続きます♪企画を作りやすく!カスタマージャーニーを知ろう

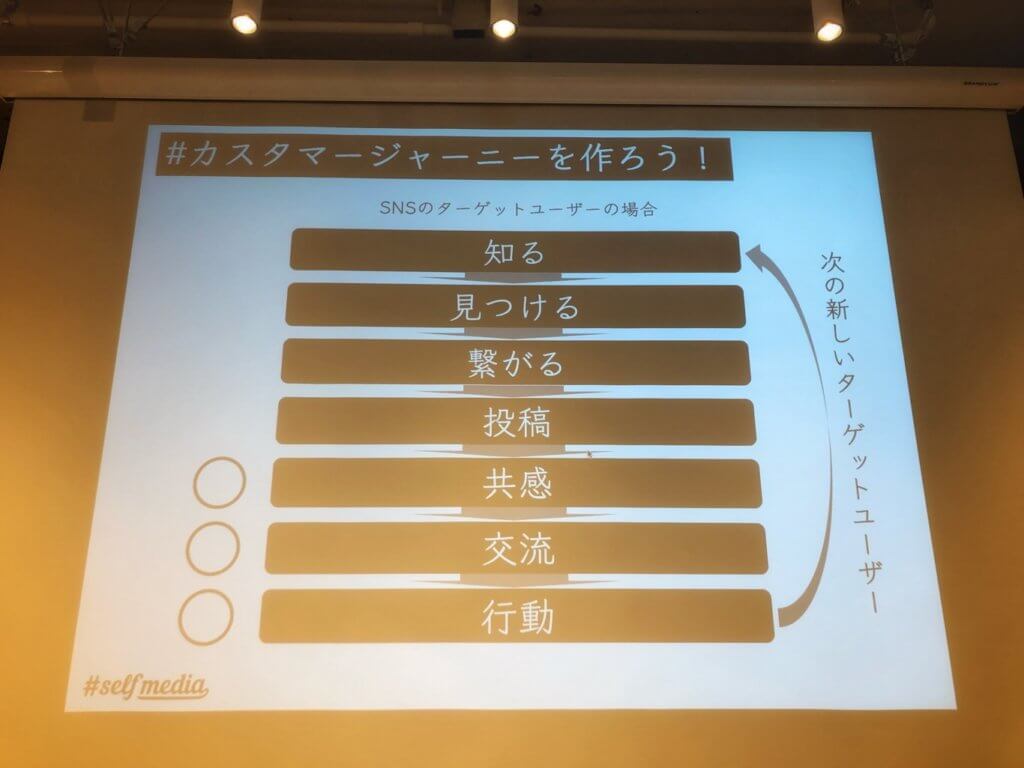

▲カスタマージャーニーの例

▲カスタマージャーニーの例企画(投稿)の最終的な目的は、見てくださっている方(ターゲットユーザー)に、こちらの意図する行動を気持ちよく自然にとってもらうことです。イベント企画なら参加お申し込み、物販販売なら購入といった行動ですね。

あなたと、あなたを見てくださっている方(ターゲットユーザー)の出会いから、とって欲しい行動までの一連の流れをカスタマージャーニーと言います。ダーゲットユーザーの行動・思考・感情などをを時系列で見える化していくので、ここではこういう企画がいいのではないか?という適切な場所・タイミングみつけやすくなり、より適切な情報をターゲットユーザーに伝えることができるようになります。

例えば、FBのカスタマーの場合、

知る (出会うきっかけ、講座やイベントなど)

↓

見つける (検索する、実際に出会う)

↓

つながる (出会ったことにより友達申請でつながる)

↓

投稿 (普段の投稿を読む)

↓

共感 (感情がゆさぶられる投稿)

↓

交流 (コメントなどで親密度が上がる)

↓

行動 (記事のシェア、募集の参加など)

というのが大まかな流れのイメージです。

この中で、お客様のどこ刺激するのか?を理解しているとさらに企画が作りやすくなります。

例えば、物販であれば、知ってもらって初めて買ってもらうまでの行動、

知る

調べる

見つける

共感

再訪問

本格検討

購入

という初めて購入するための企画と、購入後の行動、

調べる

共感

作る

食べる

シェア

再度購入

という、商品購入前のお客様と、購入済みのリピートして欲しいお客様への企画の2種類が同時に存在していたりします。

ご自身の運営しているサイトがどのようなプラットホームを使い、どのような結果まで導くのかを一度書き出してカスタマージャーニーも頭の中に入っていると、それぞの場面にあった企画もたくさん作れそうですね!

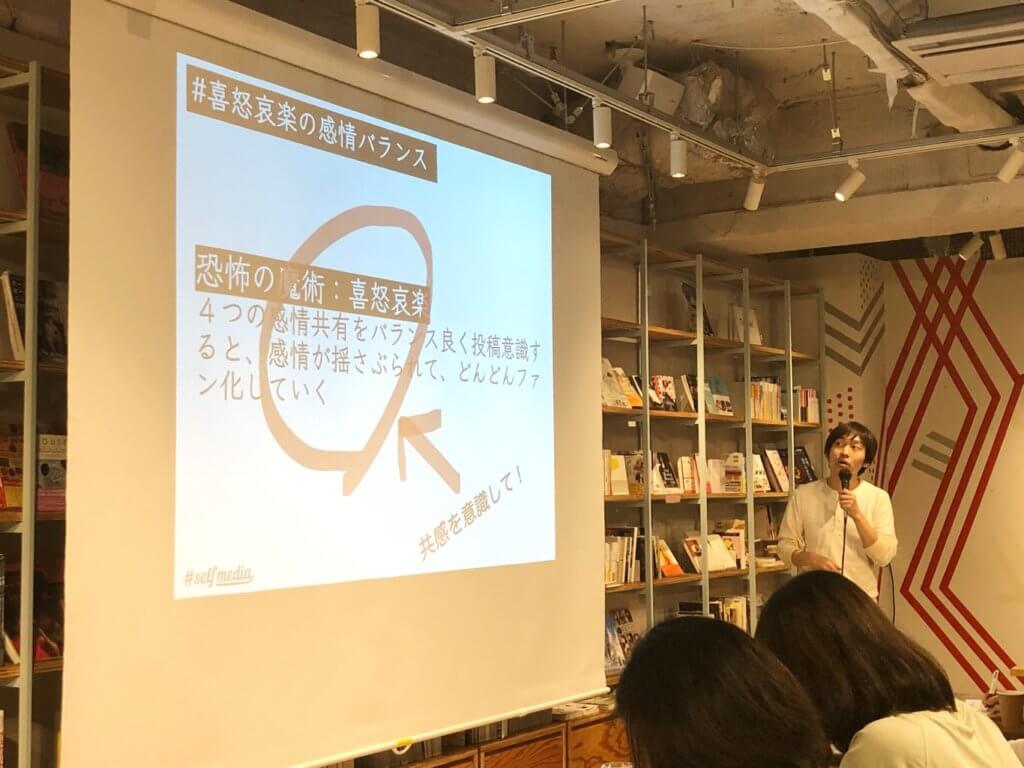

恐怖の魔術:喜怒哀楽の感情バランス

▲共感はどの感情よりも行動を生みだしやすい。

▲共感はどの感情よりも行動を生みだしやすい。読者のどの感情を揺さぶろうか?と意識して投稿していますか?人の持つ4つの感情、喜怒哀楽をバランスよく投稿するように意識をすると、感情が揺さぶられてどんどんファン化していきます。と語る福田氏。

確かに、感情や共感というのは、最も人を惹きつける力を持つ魅力あるエッセンスですね。どんどん共感を生む記事を書いていくにはどうすれば良いのでしょうか?

SNSほど、感情を揺さぶりやすい場所はない

これからはSNS時代に突入していき、今後はあえてブログメディアを持たない個人や会社が増えてくると予想しています。SNSのみで顧客を獲得していくという形です。

それはSNSが世界で一番情報発信されているプラットフォームであり、インスタ、LINE、ツイッターの3つくらいは、学生さんは平気でやっているからです(1人で3〜4のメディアを運営しているということ)

SNSがメディアの主戦場になってきます。そうなるとフォロワーさんは、あなただけのファンクラブの人数と呼んでもいい意味合いになってきます。

自分のファンクラブの”ファンに向けてだけ”、あなたの”ファンが喜ぶ投稿”をしていくのが、これからのSNSの正しい使い方になります。自分がアイドルや芸能人と同じって想像してみてくださいね、とのこと。

フォロワーが何万とたくさんいる、というのを目指すのはもう終わっていて、100人とか1000人でいいから、その人たちとしっかりと向き合っている「愛されインフルエンサー」を目指していくとうところが重要だそうで、とくかくこれからは共感を意識して!!だそうです。

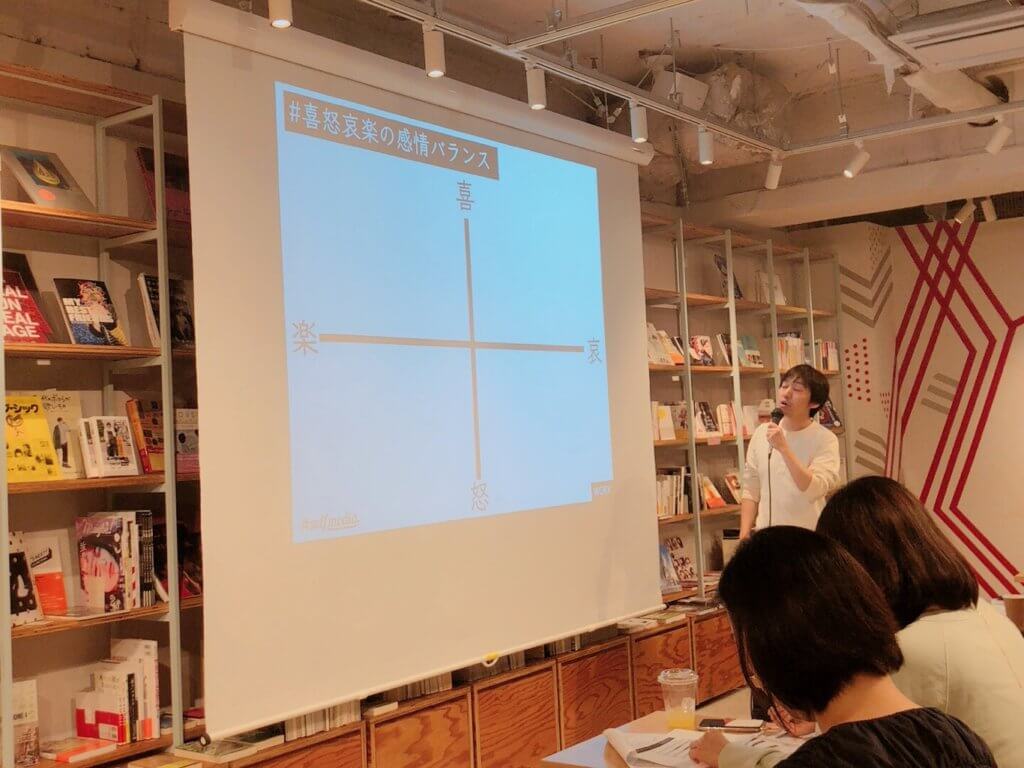

Let’s work 喜怒哀楽のバランスを可視化しよう

▲この軸のどこに企画・投稿があるかな…と置いてみる

▲この軸のどこに企画・投稿があるかな…と置いてみる縦軸と横軸を描き、喜怒哀楽のバランスを目視化する。

1、あなたはどんな課題を解決することが目的ですか?

2、喜怒哀楽、どの感情を揺さぶり共感を生む企画か?を選択。

3、1と2を元に、メディア企画を作成する。

SNS投稿は感情を軸に投稿をルーティン化してみよう

”感情を表現すれば共感が得られる”と聞くと、自分の感情を伝えることで終わってしまいがち。もう一歩踏み込んだ”共感”という感情が揺さぶられている投稿のベストな状態だと、読んだ後に「わかるわかる私も実はね…」と読んだ方も自己開示してくれるような行動にまで誘えているもの。そこを目指しましょう!とのことです。

そんな力を入れた投稿は、毎回だと読む方もお腹いっぱいになってくるので、週一回くらいがいい投稿リズム。(月4本を週で喜怒哀楽を振り分ける)メディアの運営が定まらないうちは、喜怒哀楽の投稿を順番に決めるなど、前もって振り分けておくとスムーズに投稿していけるのではないでしょうか。

本気の投稿で、喜怒哀楽を揺さぶられると、読者の反応率がどんどん高くなり、コメント数が増えたり、反応がわかりやすくでてきます。コメントが増えるということは、ユーザーとの距離が近くなっているということなので、SNSの運営という点でも理想的ですね!

SNSは売り込みの場ではないので、売り込みばかりをされると嫌がられますが、5回~10回に1回売り込みをすると決めてみて、喜怒哀楽をテーマにした投稿をルーティン化の中にたまにセールス投稿も挟んでいくと、同じ感覚で反応するようになってくるそうです。

これが感情のもつ魔術的部分だそうで、セールス投稿も楽しみになっていくなんて、ありがたい現象ですね!まずは感情を揺さぶり共感を得られる投稿から、日々意識してやっていくことから始めたいと思いました。

ファンが集まるメディア向け企画の作り方:まとめ

いかがでしたでしょうか。「現役プロが教えるファンが集まるメディア向け企画の作り講座」のレポートをお届けしましたが、企画と聞くと、慣れないうちは少し大げさかな…とか、イベントじゃないし…とか思ってしまいがちですが、ターゲットユーザーの悩みを解決できていれば立派な企画となります。

・誰を、どのようにして、どうしたいのか?

・それは課題を解決するための企画であること。

・喜怒哀楽の感情を揺さぶる共感を呼ぶ企画であること。

この3点セットを、これからの企画づくりのベースとして置き、周りと比べたりするのではなく、ターゲットユーザーだけを見て課題解決をぶらさないこと。目の前のたった1人のお悩みを解決する意気込みで、自分のファンを幸せにすることに注力する。

そういった姿勢や視点は、企画づくりだけでなく、人付き合いや仲間との関係性においても活かせる在り方にも通じると思いますので、ぜひできることからスタートしてみることをオススメいたします!

次回は、ワードプレスの貴公子の登場です! お楽しみに!

次回は、ワードプレスの貴公子の登場です! お楽しみに!

« 【東京】201903定例会レポート:大事さを理解しつつも、運用他人任せにしたい人向け♪自分メディアを外注で作ろう!勉強会 #Monthly meeting 2019年5月度:今さら聞けないWordPress活用講座・SEO対策付 »