第22回 #selfmedia for friends講義 「人が集まるスキルシェアとは?」

2020年10月19日

目次

#selfmediaフォーフレンズの講義第22回の今回、スキルシェア講義の最終回ということで、#selfmedia代表の福田基広氏(以下、福田氏)から講義がありました。

コロナウイルスの影響により、さらに世の中は変化しています。

不安定な世の中だからこそ、一つの仕事だけではなく自分のできることを、困っている人のために役立てる「スキルシェア」の考え方で2つ3つの仕事をすることが求められます。

今回の講義は、そのスキルシェアを提供する相手を増やすために何をすれば良いのか、そしてどんな考え方をすれば良いのか、詳しく解説がありました。その内容をレポートいたします!

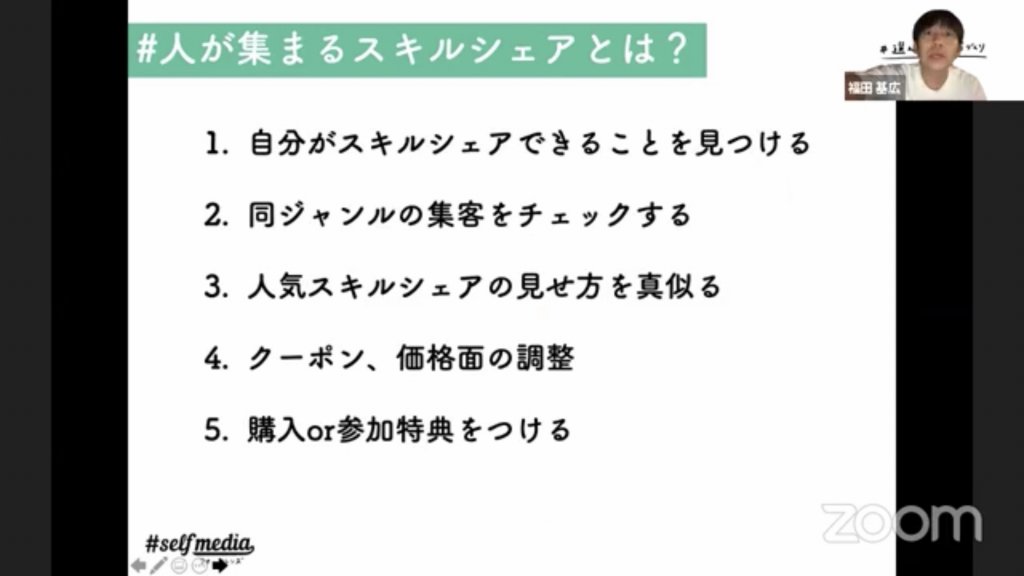

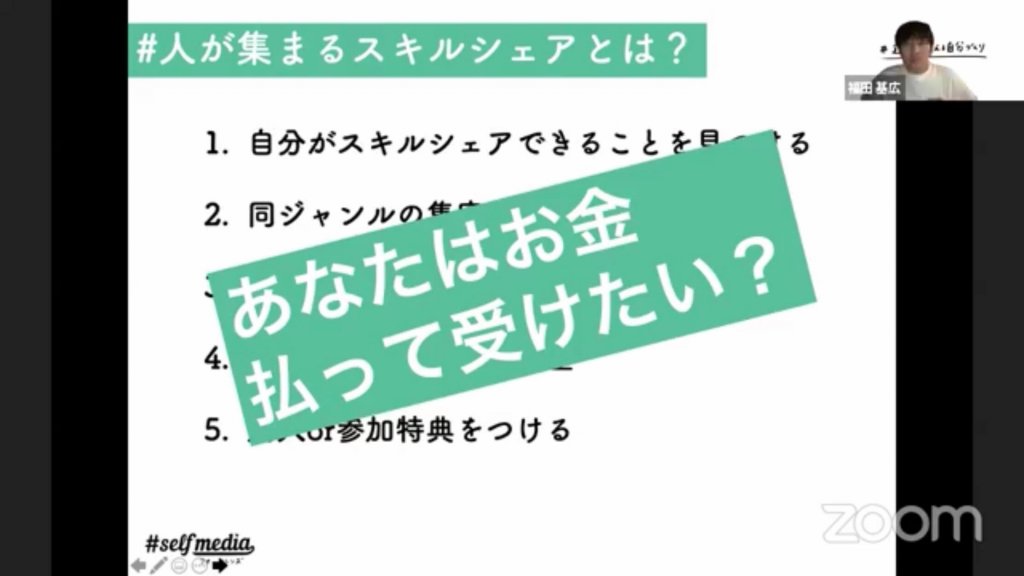

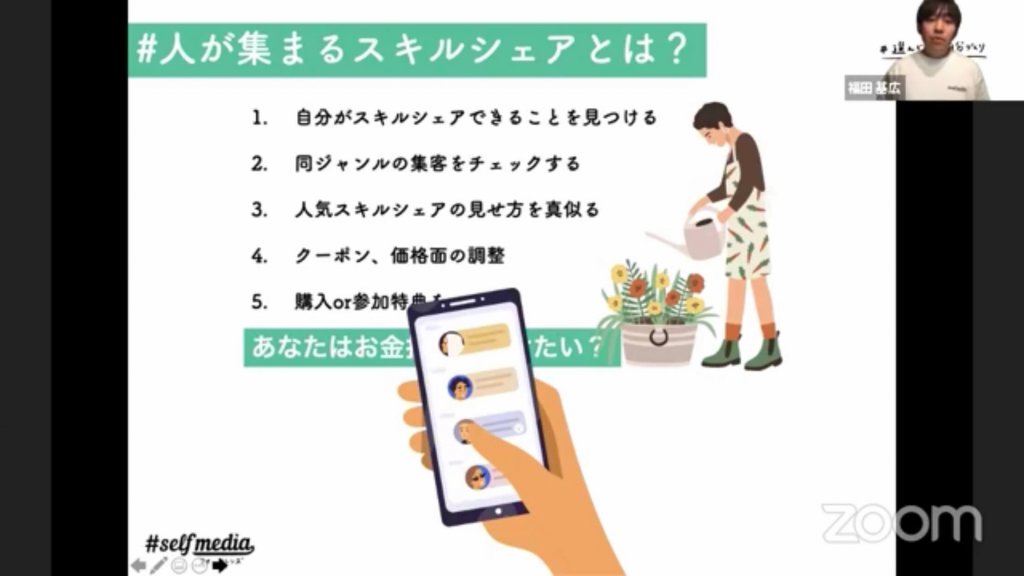

人が集まるスキルシェア5つの要素

熱中症から回復したばかりの福田氏。体力は万全じゃなくても根性でやりきってます。

熱中症から回復したばかりの福田氏。体力は万全じゃなくても根性でやりきってます。いきなり大事なポイントから話がありました。

福田氏によると次にお話しする5つの事が、「人が集まるスキルシェアの要素」なのだそうです。反対に、人が集まらない場合は、この要素の2個以上を満たしていないとのこと。気になるその5つ、さっそく解説していきます!

1.自分がスキルシェアできることを見つける

誤字は許してくださいとのことでした。×BUMP→○DUMP

誤字は許してくださいとのことでした。×BUMP→○DUMP1つ目は、「自分がシェアできることを見つける」です。まずはこれから始めていきましょう。

福田氏のおすすめの手法は、「BRAIN DUMP(ブレインダンプ)」

時間を決めて、その間ずっと手を止めずに自分にできることをひたすら書くというやり方です。福田氏は3分間手が止まらないように紙に書き続けていくことを推奨しています。

これは一度やった事がある方もやったほうが良いとのことで、福田氏ももちろんやっているそうです。なぜ何度もやったほうが良いかというと、去年と同じ人はいないからです。できることが増えたり人脈が広がったり、いろいろな面で自分のレベルが上がっているのです。年に一回はブレインダンプをするのがお勧めなのだとか。

もしブレインダンプをしないでいると、自分ができると思っている狭い視野の中でスキルシェアをしようとしてしまいます。ウェブだけを仕事にしていた人も、実は企画やプランニングの仕事やオンラインサロンの設計ができるようになっているかもしれません。意外と自分ができることが広がっていることに気づいていないこともあります。

実際に3分間だけ手を動かして、自分ができることを書き出してみましょう。

2.同ジャンルの集客をチェックする

市場調査もしていきましょう。検索、検索〜!

市場調査もしていきましょう。検索、検索〜!書き出したら次はマーケットリサーチ、市場調査です。あなたができることを提供している人が、いるかどうかを調べてみましょう。

例えば、書き出した単語をストアカというスキルシェアサービスで検索してみましょう。スキルシェアのニーズは様々で、検索して講座が600件以上ヒットする単語もあれば、0件なんてものもあります。

ストアカでは、人気があるジャンルはすでに開講されていることも多く、一つの指標として、講座が20件以上あるジャンルは売上をあげられる可能性が高いジャンルとのことでした。反対に、20件未満の場合はリストから外していきましょう。

自分の仕事以外にも、できることがたくさんあります。まずは自分の可能性を狭めずに、フラットにニーズを探ってみましょう。

3.人気スキルシェアの見せ方を真似る

最初から自己流はダメよ。真似る、真似る〜!

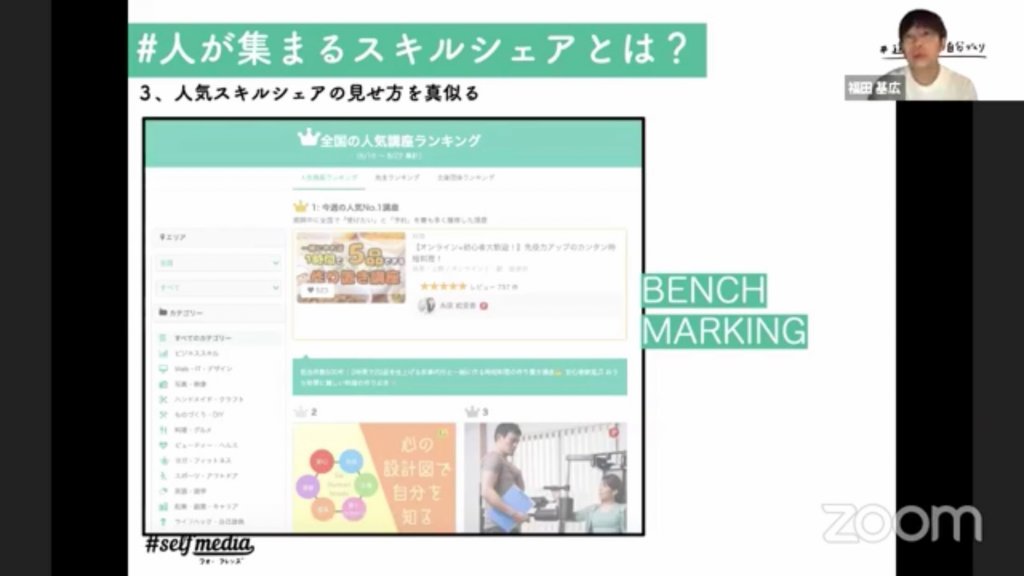

最初から自己流はダメよ。真似る、真似る〜!ジャンルを選んだらその次は、ベンチマーキング(優れた競合を分析)していきましょう。

例えばストアカですと、人気ランキングの中で人気の講座がどうして人気なのかをチェックしましょう。

全国トップ10に入っている講座は、

- サムネイルの色遣い

- 数字の入れ方

- 写真の使い方

- 本文の言い回し

などに共通点があります。その共通点を探ると良いのだそうです。人気の講座は必ず人気の理由があります。それを真似するのが近道なのです。真似しないで我流を貫こうとするとうまくいかないこともあるので、この「真似をする」ということを疎かにして人が集まらない場合が多いそうです。

守破離という考えがある通り、最初から自己流はうまくいきません。どのジャンルであれ、まずは守破離の守として、うまくいっている事例から真似していきましょう。

4.クーポン、価格面の調整

いくらお値段以上でも、安すぎると怪しまれるんですって。ご注意を。

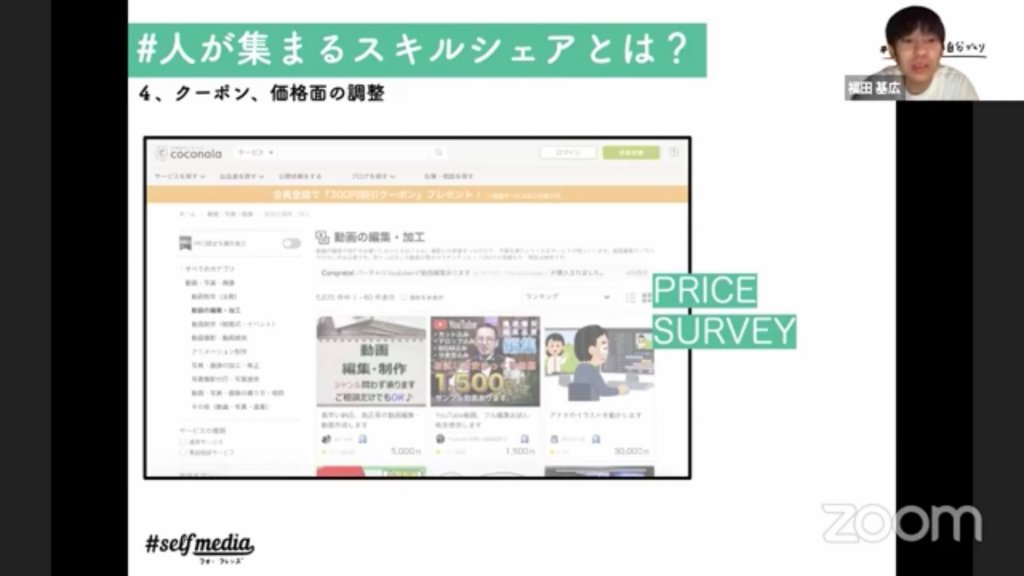

いくらお値段以上でも、安すぎると怪しまれるんですって。ご注意を。4つ目は価格の調整です。ここでポイントは、安ければ良いというわけではないという事です。

例えば、ココナラというスキルシェアサービスで動画編集について見ていきます。

動画編集一つにしても金額はバラバラで、その中で、申し込みが多い講座はいくらなのか。反対に申し込みが少ない講座はいくらなのか。など、なんとなくの相場感を調査していくことで、「講座の価格をいくらにすると妥当か」がわかってきます。

ストアカでも同様に、自分が属しているジャンルで全国人気講座トップ10のものはいくらに設定しているのかを見ると良いとのこと。高いと参加しにくいのはもちろん、安すぎると参加した後の売り込みが目的のように感じて不安になってしまいます。相場より安くするなら、なぜ安いのかをわかるようにしましょう。

最初は妥当な値段をつけた上で、クーポンを発行したり、先着10名限定などの限定性を煽るような見せ方をしたりすると人が集まってきやすいポイントです。

「ベンチマーキング」「価格の調整」は地味に重です。しっかり意識していきましょう。

5.購入or参加特典をつける

特典・サービス・おまけ、そんな誘い文句に弱いのは僕だけじゃないはず。。。

特典・サービス・おまけ、そんな誘い文句に弱いのは僕だけじゃないはず。。。最後は、購入特典・参加特典をつけるということです。参加特典、購入特典をつけると差別化をすることができます。

例えば、

- 先着10名で割引

- グループコンサル

- 講座の動画をプレゼント

- 次回のクーポン券

- 要点をまとめたテキストのプレゼント

- 援助1回

- フィードバックシートの提供

- 受講者のみ入れるグループへの参加権

- 定期勉強会に1回無料参加

など、様々な特典が考えられます。

あなたがもう一押し提供できるものを考えて、特典としてつけてみましょう。

感情は伝わる!「あなたは受講したいですか?」

今までの5個に重なるように文字が入ってますよね。これまで以上に重要だということです。

今までの5個に重なるように文字が入ってますよね。これまで以上に重要だということです。さて、以上の通り、人が集まる講座の5つの要素をお伝えしてきました。しかし、5つよりも重要なものがあります。

それは、「その講座を、あなたはお金を払って受けたいか?」ということです。

これからは「感情」の時代です。スマートフォンが普及して、ネットで情報を収集するのは当たり前になってきました。これからは次のフェーズに入っていて、今後伝えるべきものは「情報」ではなく「感情」になってきます。

スキルシェアにおいても感情が重要です。

スキルシェアをやっている人が感情を込めて、「その商品サービスを提供しているのか」、「心の底から自分がお金が払って受講したいと思ってやっているのか」、そういう事がすごく重要なのです。

スキルシェアを受講している人の感情は、提供している人の感情を超えることはありません。提供している人が100%の熱量なら受ける側は99%以下の熱量にしかなりません。あなたが熱量を持って提供していくことが、人を集めるために必要なのです。

「感情って、伝わるんです。」

インターネットは、昔のように画面上で情報をやりとりするだけのものではなくなり、今はそこに、感情が必要とされています。あなたの感情を出して、熱量を持って、受けたいと思う講座を作っていきましょう。

講座を我が子同然に育んでいく

イラストの植物は、すべてこの「育むこと」の重要性を指しているんだとか。こだわってますよ。

イラストの植物は、すべてこの「育むこと」の重要性を指しているんだとか。こだわってますよ。さあ、最後の段階にやってきました。最後は「育む」です。

残念ながら、講座を立ち上げたからといって申し込みが殺到するかと言うと、そう上手くはいきません。一度作ったけれど人が集まらなかったからほったらかしにされる、なんてことも多いそうです。だからこそ、サムネイルやタイトルなど微調整をして、集まるように育んでいく必要があります。

福田氏は講座を子どもだと思っているそうです。せっかく世に排出した愛すべき講座なのだから、愛情を持って育んでいくのは当然ですよね。そうやって改善し改良して、初めて申し込みが出てくるのです。

そうして愛情を持って育んだ講座であれば、自然とSNSで感情を込めてシェアできますし、友達にも自信を持って誘えますよね。そのくらいに向き合っているか、育み続けているかに尽きるそうです。

自分がその講座に愛情を持ちワクワクして、育み続けていきましょう!

あなたのシェアで救われる人がいる!行動しよう!

以上、スキルシェア講義の最終回「人が集まるスキルシェアとは?」のレポートでした。

人が集まるスキルシェアは、ニーズを見極め、改善し続けることで完成します。あなたの可能性を広げるのも狭めるのもあなた次第です。やらない言い訳はやめて、まずは行動をしましょう。あなたのシェアで救われる人が必ずいますから。

無料で講座を受けられる!オープンカレッジ #selfmedia for friends 入会は簡単!

まずはこちらの動画をご覧ください

- #selfmedia for friendsとは?

- 講座専用のオリジナルノートを用意しよう!

- 講義はfacebookグループにて開催(インスタライブは前半部分のみ)

- 入会する場合はインスタグラムのメンションをつける(詳しくは下記動画)

入会方法(インスタグラムのメンションの付け方)

- インスタグラムのストーリーズでメンションをつけて投稿

インスタアカウント:@fukudamotohiro_official

https://www.instagram.com/fukudamotohiro_official/

▼▼編集部オススメ▼▼

https://selfmedia.club/for_friends/friends_interview/murakamihiroshi/

https://selfmedia.club/for_friends/teacher-interview/inoue-shinya/

https://selfmedia.club/for_friends/lecture-report/online-salon202007-15/