コミュニティ専門家が教える、ビジネスステージ別コミュニティのはじめ方

2021年1月25日

目次

今回、#selfmediaフォーフレンズ特別講義という事で、ゲストに株式会社女子マネ代表の中里桃子さんをお迎えして講義を行っていただきました。

楽しそうに話す中里さん(右)と#selfmediaフォーフレンズ代表の福田氏(左)。

楽しそうに話す中里さん(右)と#selfmediaフォーフレンズ代表の福田氏(左)。「すべての人が居場所を感じられる世界を作る」というビジョンのもと、どんな状況でもコミュニティづくりはできる、ということを多くの方に伝えようと活動されています。

そんな中里さんから、コミュニティの活用法など、入り口の部分で重要なことを事細かに解説いただいています。ぜひ一緒に学んでいきましょう!

ビジネスステージ別コミュニティ活用法

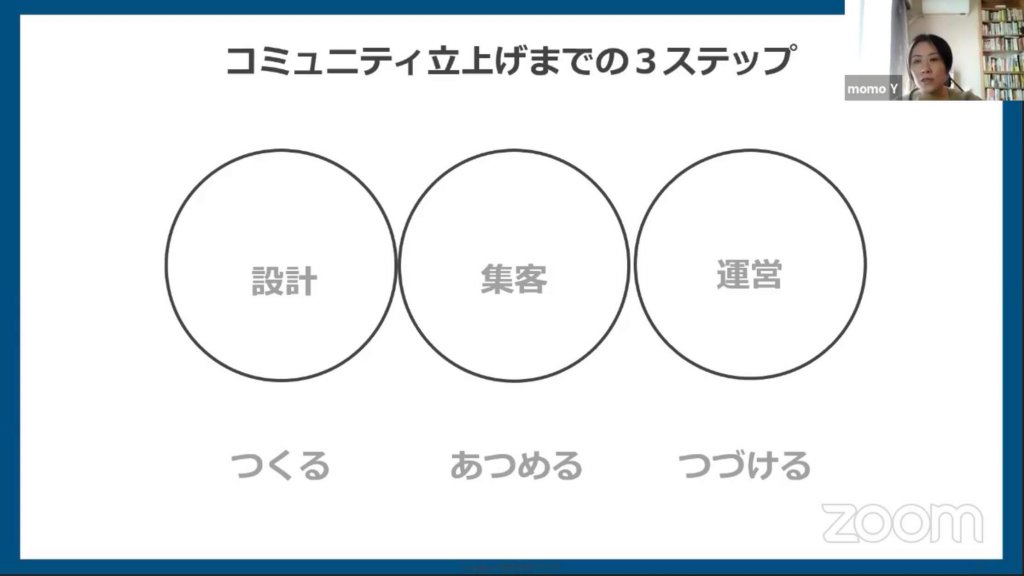

まずはステップが3つになっていることを確認しましょう。ゆっくりじっくり。

まずはステップが3つになっていることを確認しましょう。ゆっくりじっくり。- 「つくる」

- 「あつめる」

- 「つづける」

の3ステップがあるそうです。

このステップに分けた時、つくって集めるのはできても、続けるのが難しい方がいたり、コミュニティをつくりたくても、最初はつくらない方がいいという方がいるそうです。それぞれのビジネスステージ別で、本当にやるべきことについて詳細な解説がありました。

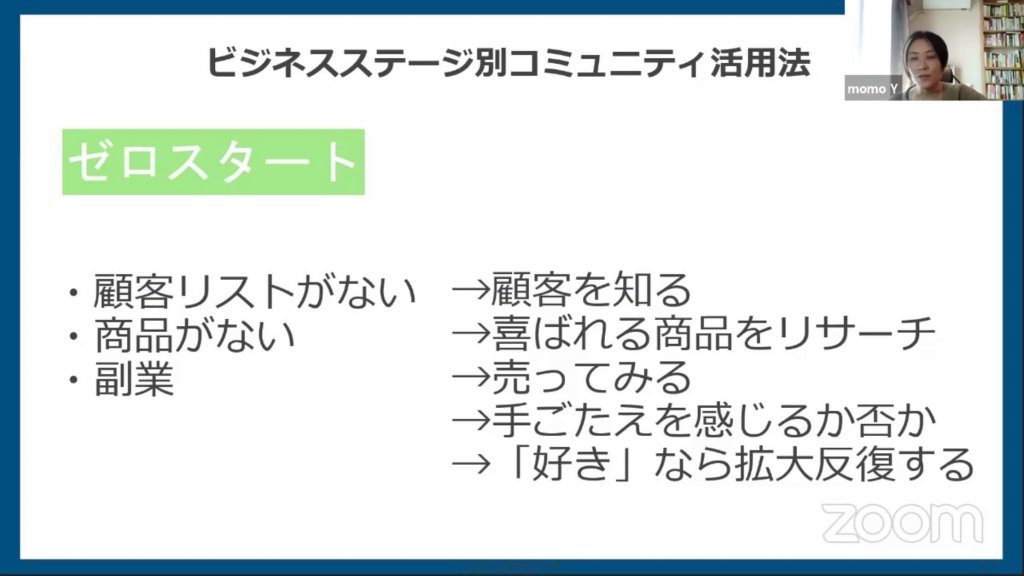

ゼロスタート

ゼロスタートの方は、まずはお客様を知りましょう!「オンラインサロン」ってかっこいいけどね!

ゼロスタートの方は、まずはお客様を知りましょう!「オンラインサロン」ってかっこいいけどね!このステージの方たちは、コミュニティを作りたいと思ってもいきなりは作れません。なぜならお客様が何を求めているかを知らないからです。

まずは、お客様が悩んでいることや喜ばれる商品、サービスをリサーチしましょう。

例えば、商品を売ってみるのもそうですし、将来のコミュニティ運営でやる、週1や月1のイベントやセミナーをコミュニティと言わずにやってみましょう。

やってみて、人が集まるかどうか、手応えがあるかどうか、自分が好きかどうかを確かめてみます。それらが良ければ拡大反復してみるというステップをとると良いそうです。

いきなり「コミュニティ始めます!」と宣言しても人は集まりませんし、もし集まっても自分が提供するものとお客様が期待しているものとがずれている可能性もあります。

まずは、好きだなと思ったイベントを3〜6回単発でやってみて、集まる人が増えていくか、また集まってきた人がリピートしてくれるかを検証するべきです。

ゼロスタートの方は、まだコミュニティにするなという段階です。お客様のニーズ把握に努めましょう。

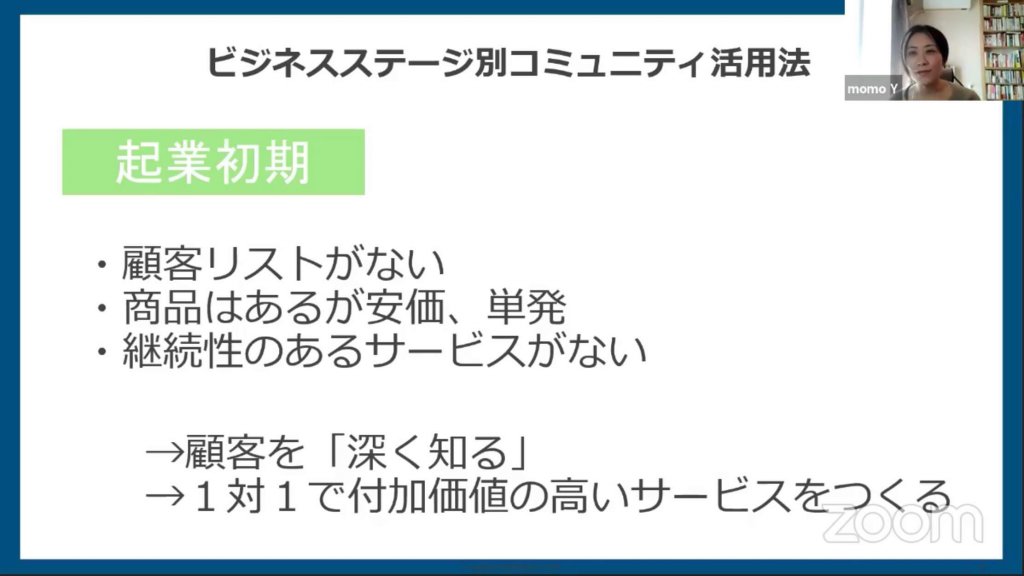

起業初期

起業初期の方もまだコミュニティは作らないで!(3分の2がコミュニティ作らないで。。。)

起業初期の方もまだコミュニティは作らないで!(3分の2がコミュニティ作らないで。。。)このステージの方は、収益を安定させるために月額課金のオンラインサロンやコミュニティをやりたいと思う方が多いそうですが、結論を言うと、このステージの方もまだコミュニティをつくらないほうが良いとのことです。

というのも、安くて単発でしか売上げていないということは、お客様の深い悩みをあまり知らない可能性が高いそうです。

中里さん自身の経験としても、深い悩みを知らないままコミュニティをやると、コミュニティ内での質問に対して的確な答えを出せず、結局はマンツーマンでヒアリングをしないといけなかったそうです。

また、深い悩みを知らないで作られたコミュニティのままでは参加費も取れて月額数千円になり、それで生活が安定するまで人数を増やすのは難しく、コミュニティ運営にかかる時間も計り知れません。

この起業初期のステージの方は、まずは1対1の付加価値の高い高単価のサービスを作って深くお客さんを知ることが重要だそうです。順番として、一回濃く深くお客様のことを知ってから1対多で提供した方が良いのです。

中里さんは、このステージを卒業するまで50人以上に1対1のコンサルティングサービスを行い、4年の時間がかかったと言います。コミュニティが流行りだからと早とちりせずにじっくりお客様のことを知りましょう。

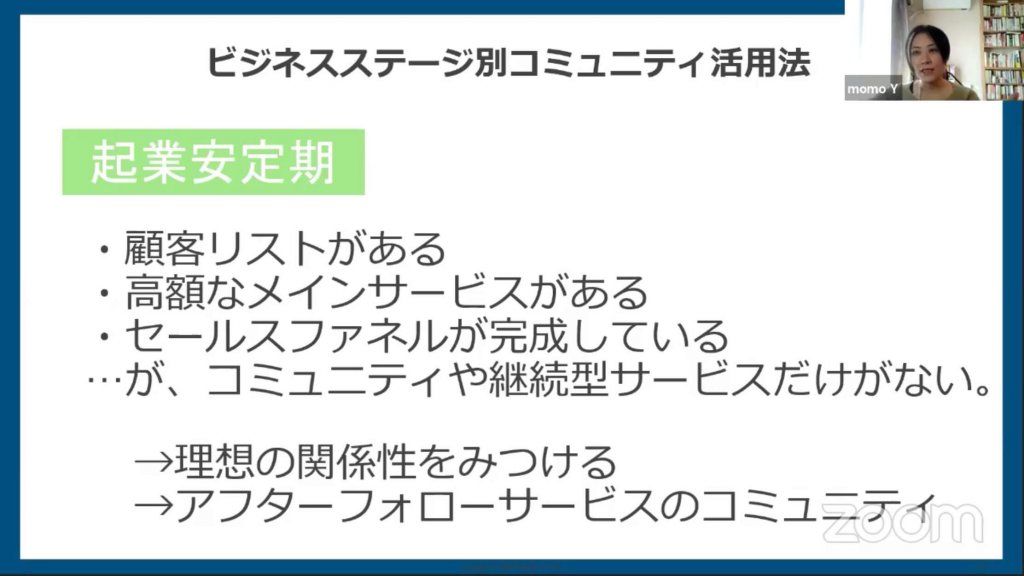

起業安定期の人

コミュニティを作れるのと、運営しつづけるのは違います。

コミュニティを作れるのと、運営しつづけるのは違います。このステージの方は、理想のお客様との関係性を見つけるのが重要だそうです。

高額サービスを持っている人の中には、先生と生徒の関係のような講師ビジネスをやっている方もいますが、コミュニティは横の関係になりやすく、講師ビジネスをやってきた方にはコミュニティが、煩わしく感じる方もいるそうです。

それなのに、安価な参加費のコミュニティにしてしまうと適正なフィルターがかからずに、自分がやり取りしたくないような方もコミュニティに入ってくるのでストレスになります。そんな方には、高額なサービスを買ってくれた生徒さんだけにアフターフォローのコミュニティを作るという形をお勧めしているとのこと。

自分とお客様との関係性を明確にすることで、コミュニティ参加の度合いや自分の発信の仕方も定まってくるので、ぜひ立ち止まって考えてからコミュニティを始めましょう。

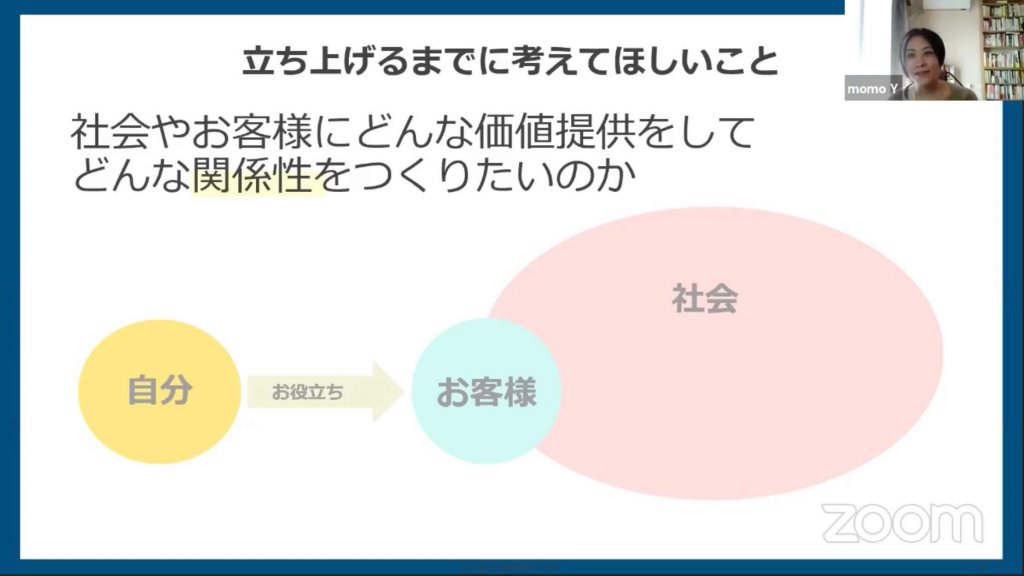

「社会やお客様にどんな価値提供をしてどんな関係性を作りたいのか」

この章のタイトルを何回も読んでください!!!何回も!!!

この章のタイトルを何回も読んでください!!!何回も!!!それは、「社会やお客様にどんな価値提供をしてどんな関係性を作りたいのか」ということです。この関係性を、自分の中で明確にするというのがすごく大事だということでした。

「コミュニティの捉え方は、人それぞれ異なります。」

自分が上で教える関係が好きな人もいれば、仲良くみんなでコミュニケーションするのが好きな方もいます。

中里さんは、コミュニティを「共通の目標、目的があって共に成長できる場」と定義していますが、別の定義を示している専門家の方もいるそうです。だからこそ、「社会やお客様にどんな価値提供をして、どんな関係性を作りたいのか」という質問に対して、自分自身が答えを出す必要があります。この答えさえ見つかれば、ブレずにまっすぐ進むことができるそうです。

中里さんは、コミュニティの横のつながりを重要視して、自分のコミュニティで横のつながりをつくるために、内容の講義よりも横のつながりをつくる大切さを解説していると言います。

事前の設計を大事にして、コミュニティをつくっていきましょう。

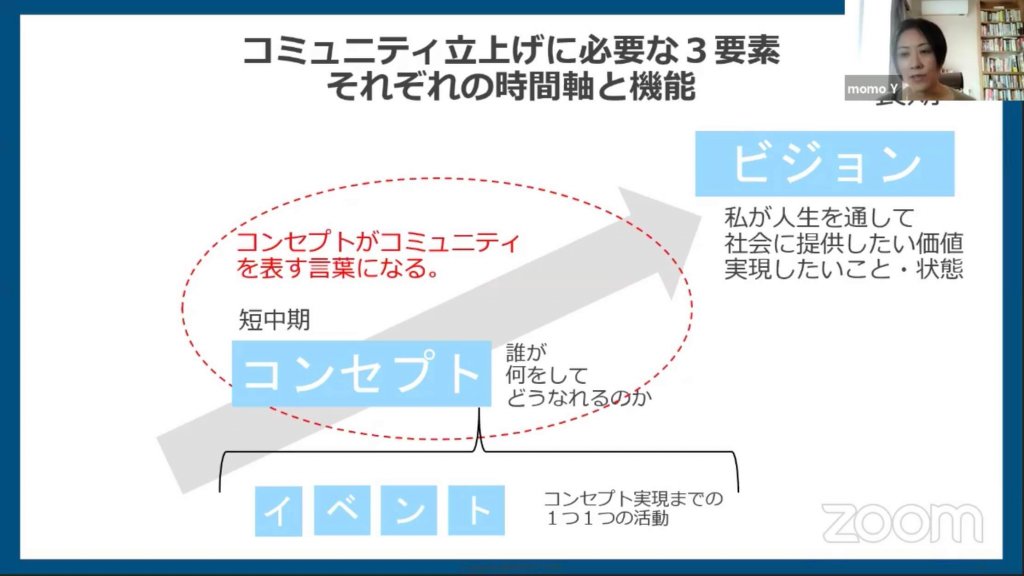

ビジョン、コンセプト、イベント

違いを図示していただけてなんとまあわかりやすいことか。でもこれらを作るのはあなたですよ。

違いを図示していただけてなんとまあわかりやすいことか。でもこれらを作るのはあなたですよ。- ビジョン…コミュニティを通じて世界に伝えていきたいこと。一番時間軸が長く、これに共感・共通する点がある人と苦楽を共にすることができる。

- コンセプト…そのコミュニティの骨格となる発想や観点。そのコミュニティを通じて、誰が何をしてどうなれるのかを示すこと。

- イベント…実現までの一つ一つの活動。コンセプトに沿ったイベントを行いながらターゲットのズレを調整したり、共感する人の選別ができる。

この3つの要素については、それぞれを別にするのではなく、全部を一緒に伝えることが大切です。

例えば、イベントを行う時も必ずそのコミュニティのコンセプトを伝えることで、コミュニティに共感する人を集めることができます。

また、コミュニティに入ればコンセプトの通りのあなたになれますよ、と伝えるだけではなく、あなたがこうなることでこんな社会が作れますよ、というビジョンも伝えることが重要です。コミュニティの影響と社会の変化は切っても切れませんし、より応援されるようになります。

「ビジョン、コンセプト、イベント。」

この3つを自分の中で言語化して、ことあるごとに伝えていきましょう。そうすれば、あなたがつくりたかったコミュニティの実現もあと少しです。

コミュニティはやり直せる

つまづいたっていいじゃないか、人間だもの。ってことですよ!(自分に言い聞かせる。)

つまづいたっていいじゃないか、人間だもの。ってことですよ!(自分に言い聞かせる。)中里さんによると、やってダメだったらやめればいいのだそうです。いつでもコミュニティはやり直せるのです。

ダメだったら「つくりなおします!」と宣言して残ってくれる人だけが続けば良く、それも一つのフィルターになります。

ただし、今いるメンバーへの信頼を保つためには、作り直すときにビジョンを伝えておく必要があります。短期的なものだけを伝えていたら短期的なものにしかついてきません。ビジョンに行くための最適な方法としてコミュニティをつくり直せば、筋が通っているので信頼がなくならないそうです。

「うまくいっている人は、その10倍失敗をしている」と言います。

ダメだったら、キッパリやめれば良いのです。失敗を乗り越えてパワーアップしたあなたでチャレンジしていきましょう。

どんな人にも誰かを照らす力がある

以上、ゲスト講師の中里さんによるコミュニティのはじめ方講義のレポートでした。中里さんは「すべての人が居場所を感じられる世界を作る」というビジョンのもと、コミュニティ運営のための教科書のクラウドファンディングも成功を収められていました。

あなたの思いはなんですか?

次はあなたがコミュニティをつくる番です。

▼▼編集部オススメ記事▼▼

https://selfmedia.club/for_friends/lecture-report/skill-share202008-20/

https://selfmedia.club/for_friends/spicealevent-report/time-management/

https://selfmedia.club/for_friends/teacher-interview/yokoo-tatsuya/